川崎宿は東海道で最も遅く宿場として成立した。 しかし宿役人が川崎宿廃止を幕府に願い出るほど財政は厳しかったそうだ。

幕末には本陣も衰退し、アメリカ領事のハリスが宿泊予定だったが、「清潔ではない」との理由で「万年屋」という旅籠に宿替えしてしまったそうだ。

また飯盛女を置いていた旅籠は、明治期に入ると貸座敷として営業を続け、戦後は青線地帯として・・・ 川崎宿を調べているうちに、川崎の風俗の歴史を知ることになった。

- 日 付 : 2025年1月24日

- 宿間距離 : 品川宿~川崎宿 2里半(9.8Km)

: 川崎宿~神奈川宿 2里半(9.8Km) - 日本橋から: 累 計 7里(27.5Km)

- 万歩計 : 32,023歩

(注)宿間距離は「宿村大概帳」(江戸末期)を参考としたもので、現在の道路距離と異なる。

坂本竜馬と浜川砲台

前回終了地点である京浜急行の立会川駅に降り立ち、川崎宿目指して出発である。 出発に先立ち、駅近くの公園に立つ坂本龍馬像に朝のご挨拶をする。

坂本龍馬像から浜川砲台跡に立ち寄る。

かつて土佐藩の下屋敷があり、ペリー再来航後に浜川砲台を設置。 若き坂本龍馬もこの砲台に詰めたそうだ。

鈴ヶ森刑場 10万人以上が処刑された

東海道に面した鈴ヶ森刑場跡は、小塚原・板橋刑場と並んで、江戸の三大刑場といわれ、開設から閉鎖されるまでの200年強の間に、10万人以上が屍を晒したそうだ。

浜川橋(泪橋)

立会川に架かる浜川橋。 この橋で鈴ヶ森の刑場に送られる罪人と、最後の別れを惜しんで涙したことから「泪橋」とも呼ばれた。

日光街道の小塚原刑場手前にも「泪橋」の交差点がある。 あの「あしたのジョー」が通った丹下ジムがあった所である。

鈴ヶ森刑場跡

現在の鈴ヶ森刑場跡には、処刑に使用したといわれる台石や首洗いの井戸などが残されている。

最初の処刑者は由比正雪の乱に加わった丸橋忠也といわれ、他に白井権八や八百屋お七などがこの地で最期を迎えている。

右が放火の罪に対する「火炙り」の刑で使われた台石で、左が主殺しや親殺しといった重罪に対して執行された「磔」の台石だそうだ。

16歳とか17歳といわれる若さで、この丸い石の上に立って散ったのは「八百屋お七」である。 文京区の中山道沿いにある円乗寺には、お七の供養塔がある。

国道(第一京浜)を歩く

鈴ヶ森で国道に合流。 途中で旧道を歩く部分もあるが、しばらく国道を歩いて六郷橋を目指す。

正月の箱根駅伝第1区のコースだが、この1区を走るころはまだ寝ていることが多い・・・

磐井の井戸

国道(第一京浜)の歩道に、「磐井の井戸」が残る。

磐井神社の敷地にあり、街道を行きかう人の喉を潤していたのだろうが、道路の拡幅で取り残されたようだ。

国道と化した旧東海道。 旧街道の雰囲気は微塵もない。

美原通り 旧道が残る

国道から分岐して美原通りと呼ばれる旧道に入る。 国道の喧騒から逃れられるのは嬉しい。

旧道といても商店街で、往時の面影は無い。

梅屋敷と六郷神社

再び国道に合流して進むと、京浜急行と国道に挟まれた聖蹟蒲田梅屋敷公園が現れる。

この公園前後の国道を見ると、道路拡幅の計画があるようで、かなりの用地が確保されている。 そう遠くない将来、この公園は半分近く削られるようだ。

梅屋敷

江戸時代に和中散という腹痛や風邪に効く薬を売っていた山本屋の庭で、3000坪の敷地に梅の木数百本と花木を植え、東海道の休み茶屋を作ったことが始まりだそうだ。

訪れた時は、まだ梅は咲いていなかった。

六郷神社

源頼義、源(八幡太郎)義家父子が、奥州征定後に創建したという六郷神社。

徳川家康から神領として朱印状をもらい、また家康が六郷橋を架橋した時も、この神社の神輿が渡り初めをしたという。

境内には1913年に架けられた六郷橋の親柱が残されている。

旧六郷橋と北野神社(落馬止め天神)

六郷川の土手にぶつかり、右に入ると旧六郷橋の橋門と親柱が保存されている。 1925年に完成したものだそうだ。

すぐ隣には、小さな北野神社がある。

別名「止め天神」という名がある。 8代将軍吉宗の乗馬が暴走し、危うく落馬するところを止めたことから「落馬止め天神」と呼ばれたが、地元民は単に「止め天神」と呼んだそうだ。

六郷川を渡って神奈川県に入る

六郷川を渡ると神奈川県の川崎市である。 六郷川とは多摩川の下流域を指すが、東海道に架る六郷橋から下流域を「六郷川」と呼んでいるようだ。

六郷渡し跡

徳川家康は関ケ原の直前、慶長5年(1600)に六郷橋を架けたが、その後流失。 以降架橋は行われず、渡し船となった。

そのため明治元年(1868)に明治天皇が渡御の際は、23隻の舟を並べて舟橋を作って渡った。 現在は川崎側の土手に「六郷の渡し跡碑」が立つ。

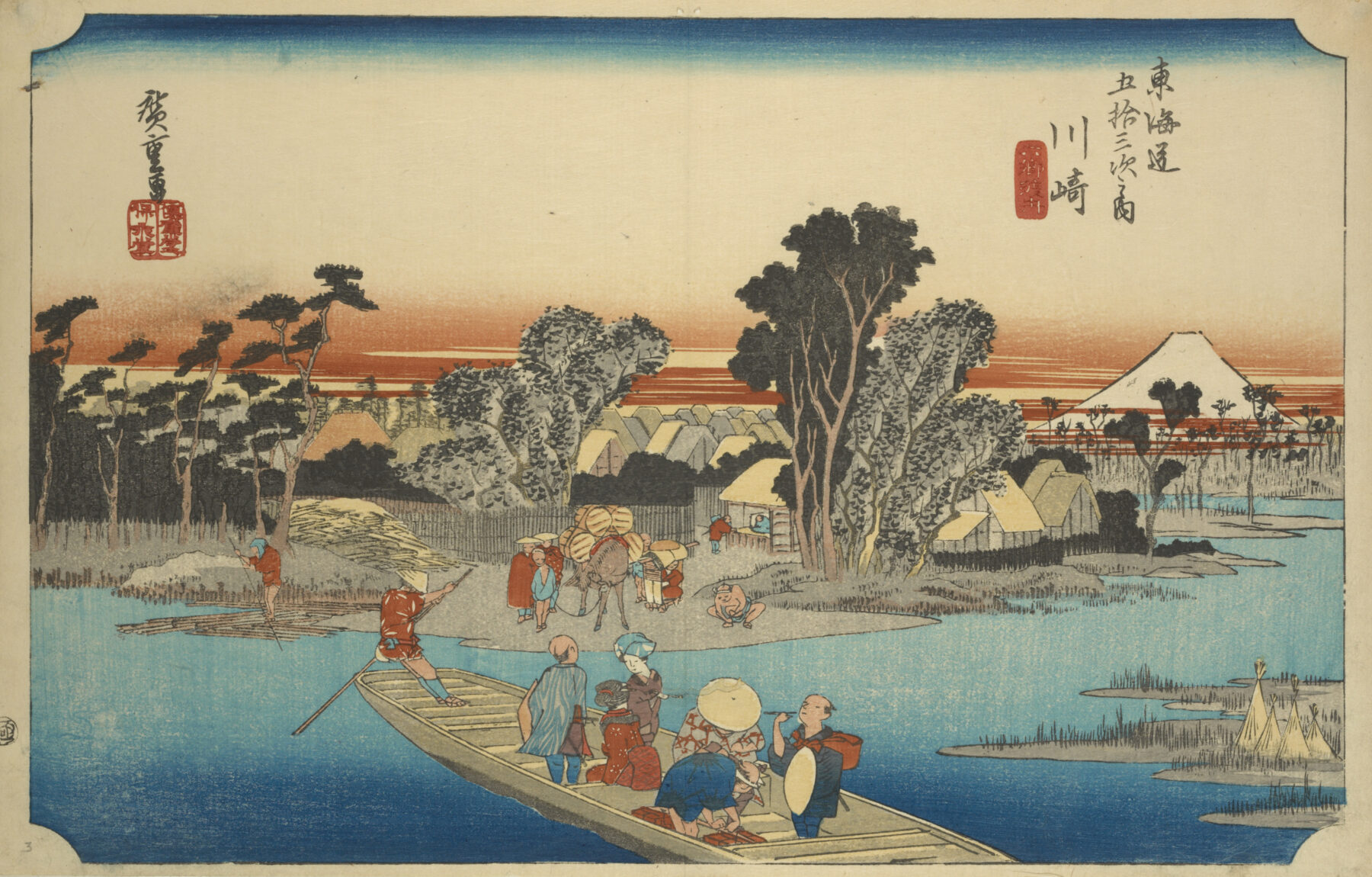

川崎宿に入る

六郷橋を渡り終えると、すぐに川崎宿である。

川崎宿の旅籠はピーク時に72軒あり、その中で名高い旅籠が「万年屋」で、川崎宿で最大規模の旅籠だったという。

この万年屋はハリスが宿泊したことで有名だが、茶飯に豆腐汁、煮しめなどをセットにした「奈良茶飯」が川崎宿一番の名物だったそうだ。

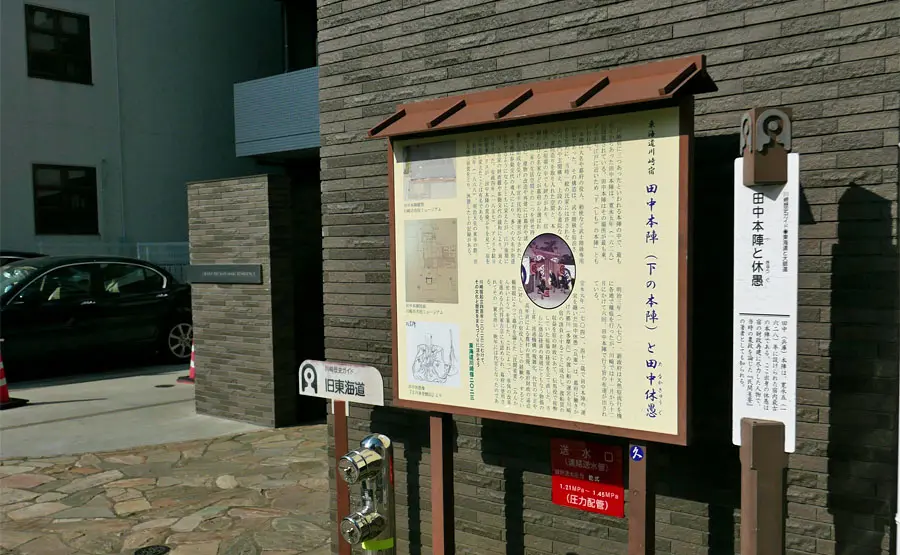

田中本陣跡

田中本陣は江戸中期に六郷川の渡船権を譲り受け、財政難にあえぐ宿場を再興させたそうだ。

しかし参勤交代を行う大名家の財政悪化や、参勤交代制度の緩和などにより本陣の利用度は低下し、田中本陣は衰退していった。

川崎宿内を京に向かって進むと、街道左手に「堀之内町」がある。 東京の吉原や岐阜の金津園に次ぐようなソープ街である。(今はどうか知らないが・・・)

江戸時代には72軒の旅籠があり、もちろん飯盛女もいた。 しかし明治に入り、飯盛女を置く旅籠は「貸座敷」つまり「ちょんの間」として営業を続け、戦後は青線地帯となり、やがてソープ街へと変化してきたそうだ。

ちなみに「泡踊り」は堀之内が発祥のようだ。

小土呂橋碑

川崎駅への通りとの交差点角に、自転車に囲まれて小土呂橋の親柱が立っている。 「新川堀」という用水路の橋であったが、暗渠化された時に撤去されたそうだ。

川崎宿京方出入口

川崎の繁華街を抜けて街道を進むと、電柱に「川崎宿京入口」と書かれた案内が貼られていた。 京方の見附跡なのだろう。

川崎宿の旧東海道は、JRや京急の川崎駅にも近く、賑やかな繁華街と化していた。 道を歩く人々は、ここが旧東海道とは知らない人も多いだろう。

しかし「東海道かわさき宿交流館」とかもあり、地元の方たちは文化や歴史を活かすことに頑張っているようだ。

次の神奈川宿目指して歩き続けるが、当面は市街地を歩く。 途中で飽きてしまいそうである・・・

コメント