2014年11月28日に高崎宿まで歩いて以来、約10ヶ月ぶりに中山道の旅再開である。

当初の予定では翌2015年春に再開し、その秋には木曽路を歩く予定であった。 しかし仕事の関係や海外旅行などで、春には全く中山道を歩くことはできなかった。

そして夏の暑い時期を避け、ようやく秋に再開の運びとなった。

旅行日:2015年9月12日

- 日 付 :2015年9月12日

- 街道地図 :高崎宿~板鼻宿

- 宿間距離 :高崎宿~板鼻宿 1里30町(7.2Km)

- 日本橋から:累計 28里26町(112.8Km)

- 万歩計 :23,272歩

(注)宿間距離は天保14年(1843)「中山道宿村大概帳」を参考とし、現在の道路距離とは異なる。

いよいよ進路を西に・・・

京都に向かうはずが、日本橋を出発して新潟方向に北上を続けてきた。 感覚的に「変だな・・・」と思いつつ歩いてきたが、高崎市内で街道は90度曲がり進路を西に変えることになる。

高崎駅から出発し、今回の街道旅出発点は高崎城である。

本町3丁目交差点

日本橋から北上を続けたが、ついにこの交差点を左に曲がり、京都目指して西へ進路をとる。

山田屋(旧山源漆器店)

黒い漆喰壁の蔵造り商家が現れた。 山田屋(旧山源漆器店)で、明治15年に建てられたそうだ。

岡醤油醸造所

「日本一しょうゆ」という名の醤油を販売している。 この店は明治30年に建てられたものである。

「豊岡ダルマ駅」ができる

この記事は2015年に書いた記事を書き直して移植したものだが、信越線に2026年開業予定の新駅の名が、「豊岡ダルマ駅」となるそうだ。

烏川の君が代橋を渡ると豊岡の町に入るが、沿道にはダルマの工房が増えてくる。

榛名山を望む

烏川に架かる君が代橋から榛名山を眺める。

下豊岡の道しるべ

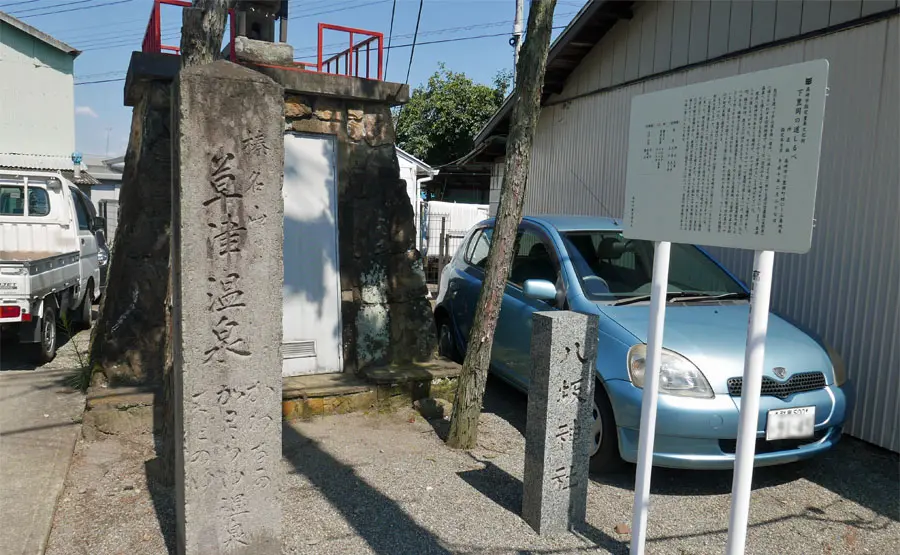

下豊岡町西交差点の先に、「信州道」とか「草津道」とも呼ばれていた旧道への道標が立つ。

道標正面には「榛名山 草津温泉 かわなみ かわらゆ温泉 はとのゆ」と刻まれている。

若宮八幡宮

源頼義・義家父子が奥州・安倍氏反乱を鎮圧する途中、戦勝祈願のため建立したと伝わる。 源頼義は河内源氏の2代目で、その長男である義家は「八幡太郎義家」名で知られている。

上豊岡の茶屋本陣

高崎宿と板鼻宿の間に設けられ、和宮降嫁時に公卿たちが立ち寄ったが、和宮本人は寄らなかったそうだ。

豊岡の町並み

高崎市街を抜け、なんとなくのんびり街道色が出てくる。

街道沿いにダルマ工房も現れ、さらに自販機までダルマ模様である。

達磨寺 ダルマさんの聖地へ

碓氷川沿いの道を歩き、途中ダルマで有名な少林山達磨寺に寄道する。

藤塚一里塚

碓氷川の土手沿いにあり、日本橋から28里。 写真は左塚で、18号を挟んだ反対側の浅間神社あたりが右塚だそうだ。

少林山達磨寺に寄道

街道沿いの碓氷川を対岸に渡り、“高崎だるま”発祥のお寺で知られる少林山達磨寺に寄り道する。

目的はもちろん本家で縁起だるまを購入し、宝くじで人生一発逆転を狙うという、いささかやましい魂胆である。

達磨寺に向かう橋の欄干には、だるまさんが座っている。

達磨寺総門。 少林寺拳法とは関係ないようだが、中国っぽい屋根である。

たくさんのだるまさんが奉納されている。殆ど両目が開いているので、皆願いがかなったのだろうか?

息子たちの分も含め、3体のだるまさんを購入。 命を吹き込むため、お坊さんがお経をあげ、小さな目を描いて自宅に送ってもらう。

お坊さんが言うには、「街中の店で買うと、この小さな目は入っていない」と、さもご利益ありそうに話していた。

自宅に帰り、「必勝! 宝くじ」で、大きく黒目を入れた。 両目が開くのはいつのことか・・

街道沿いの石仏

18号の板鼻下町交差点から旧道に入ると、寛政4年(1792)の双体道祖神が迎えてくれた。

庚申塔の上にお地蔵さまが乗っているように見える。

信越本線の第9中山道踏切を渡ると板鼻宿は近い。

板鼻宿

江戸から数えて14番目の宿場。

碓氷川の川止めが多く、中山道上州七宿の中では最大級の宿場であり、旅籠の数も50軒以上もあったそうだ。

赤白縞模様の板鼻館は、現在はレストランというかとんかつ屋さんである。 しかしその昔は旅籠だったそうだ。

板鼻本陣跡と皇女和宮宿泊所

板鼻公民館は板鼻宿の本陣跡に建っている。

この本陣には皇女和宮が宿泊し、公民館裏手に和宮資料館として書院が復元・公開されている。

公開といっても、公民館にお願いしないと開けてくれないようだ。

板鼻堰

街道の裏手には400年前に開削された板鼻堰が、溢れんばかりの水量で流れている。

鷹之巣橋から安中駅へ

鷹之巣橋を渡って碓氷川右岸に出る。 橋の手前にある鷹之巣橋東交差点付近が、板鼻宿の京方出入口であった。

鷹之巣橋からは、安中の東邦亜鉛精錬所が良く見える。

碓氷川で途切れた旧道が、河原の中で復活している。

中宿一里塚跡を過ぎた所に、大きな庚申塔が立つ。 道標を兼ねており、側面には「従是 一宮 大日 街道」とある。

この日は安中宿まで行く予定であったが、安中駅が近いので中止して駅に向かう。

安中駅は何やら工事中であったが、駅舎内はローカル色豊かな駅であった。

車では上信越道、電車は北陸新幹線を利用するので、現在の信越本線を使うことは殆んどない。

若い頃は高速も新幹線も無かったので、安中の東邦亜鉛精錬所を横目に軽井沢や長野へ遊びにいった。 今回久し振り(それも数十年ぶり)に安中駅から東邦亜鉛精錬所を眺め、「まだあるんだ!」と思ってしまった。

コメント