東海道五十三次の7番目の宿場である平塚宿。 日本橋を出発した旅人の多くは初日に戸塚宿に宿泊し、2日目は小田原宿まで行くのが一般的だったという。 しかし女性や足の弱い者は、江戸からの第2夜を平塚泊まりとしていたそうだ。

この平塚宿手前の馬入川(相模川)で源頼朝が落馬し、それが原因で亡くなったという話が残る。

また番町皿屋敷で有名な「お菊」は平塚宿の役人の娘で、平塚駅近くにある「お菊塚」の案内版には、驚きの説明がなされている。

今は湘南ビーチといわれて人気の高い地域だが、面白い歴史の話が詰まった地域でもある。

旅行日:2025年2月17日

【 平塚 縄手道 】

- 日 付 : 2025年2月17日

- 宿間距離 : 戸塚宿 ~ 藤沢宿 2里 (7.9Km)

: 藤沢宿 ~ 平塚宿 3里半(13.7Km) - 日本橋から: 累 計 16里(62.8Km)

- 万歩計 : 35,430歩

(注)宿間距離は「宿村大概帳」(江戸末期)を参考としたもので、現在の道路距離と異なる。

おしゃれ地蔵と不動明王

藤沢宿から街道を進み、引地川の手前で分岐を右の旧道に入る。 僅かの距離だが、車の喧騒から逃れることができる。

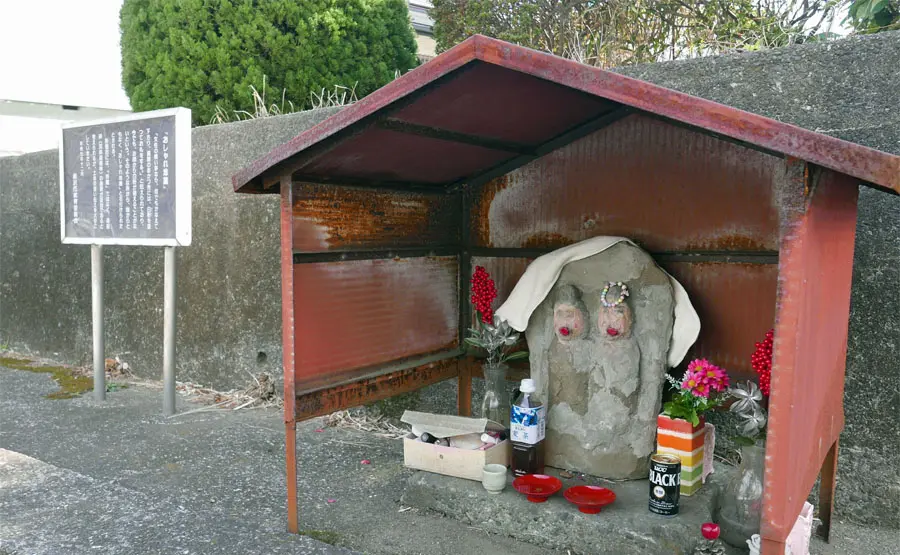

おしゃれ地蔵(羽鳥の道祖神)

街道脇の祠に、可愛く白粉と口紅でお化粧した「おしゃれ地蔵」が祀られている。 地蔵と呼ばれているが、双体道祖神である。

女性の願い事だけを聞き届け、願いが叶ったらお礼として白粉で化粧してあげるそうだ。

それにしても口紅が凄い。 きっと満願成就した人が、お礼に塗りたくったのだろう。

大山道標の不動明王

四ツ谷交差点の先に、「是より右大山みち」と刻まれる大山への道標が立ち、背中の火炎光背を彩色した迫力ある不動明王が道標の上に鎮座している。

道標に従い右に伸びる道は大山街道である。 伊勢原の大山中腹にある「大山寺」は不動明王、山頂にある「阿夫利神社」は天狗の信仰を集めている。

大山道標のすぐ隣に立つ石の鳥居には、天狗の面が掲げられている。

羽鳥交番前の交差点を過ぎると、四ツ谷一里塚とも呼ばれる辻堂一里塚跡の標柱が立つ。 日本橋から13里で、この先から松並木が現れる。

茅ヶ崎市 サザンオールスターズの聖地

サザンオールスターズの桑田佳祐の出身地である茅ヶ崎市に入る。

サザンビーチにサザン商店街、JR茅ヶ崎駅の発車メロディーは「希望の轍」と、サザンの聖地である。

藤沢と平塚の間には、4つの立場があった。 そのうちの一つである牡丹餅立場跡の説明版が立つ。

街道らしい松並木。 かつては夏の日差しや雨風から、旅人を守ったのだろう。

茅ヶ崎一里塚

JR相模線を越え、茅ヶ崎駅入口に日本橋から14里の茅ヶ崎一里塚が現れる。 南塚のみが現存しているが、このような駅近の国道沿いに良く残ったものである。

少し先の茅ヶ崎駅前交差点の右側には、上野寛永寺にあった大きな灯篭が4基並ぶ。

茅ヶ崎に来た経緯は不明だが、同じ茅ケ崎市内の上正寺や海前寺にも寛永寺の灯籠があった。

東海道の名所「南湖の左富士」

東海道を江戸から京へ向かう時、富士山は北側、つまり常に右側に見えている。 しかし左に富士山が見える場所が2ヵ所あり、それぞれ「左富士」として貴重な景勝地となっている。

そのうちの一つが「南湖の左富士」で、国道1号に架る鳥井戸橋のたもとには「南湖の左富士之碑」が立っている。

安藤広重の浮世絵・五十三次名所図会藤沢「南湖の松原左富士」は、この地の風景を描いたという。

霞んでいるが左富士を見ることができた。

東海道で左富士が見られるのは、この「南湖の左富士」と、静岡・吉原宿の左富士の2ヵ所である。

突如姿を現した鎌倉時代の橋脚

大正12年(1923)の関東大震災で、突然水田からニョキニョキと大きな木が姿を現した。

鎌倉時代に架けられた相模川の橋脚である。 現在見られるのは複製品で、実物は腐敗を防ぐため、地下2.65mで保存されているそうだ。

この橋は建久9年(1198)に架けられたそうだが、以後関東大震災までの約700年の間、人々の記憶からすっかり消え去っていたようである。

源頼朝の死を招いた落馬事故

上記の旧相模川に現れた橋脚跡は、鎌倉時代の建久9年(1198)に、源頼朝の重臣稲毛重成が亡き妻の供養のために架けた橋の橋脚と考証されたそうだ。

この橋が完成した時、「橋供養」と呼ばれる祝いの式典に源頼朝が出席したが、その時乗っていた馬が突然暴れ出して頼朝は落馬。 この落馬が原因とか、また義経らの亡霊を見て発病したとかの話が残り、翌年に53歳で亡くなったそうだ。

身内での対立と殺し合いを演じて滅んだ源氏一族の中ではまともな死かもしれない。 というより「武士の頂点である征夷大将軍のくせに、馬から落ちた残念な死」というほうが正しいか・・・

この馬が暴れて川に入り込んだことから、この地から下流は「馬入川」と呼ばれるようになった。

相模川を越えて平塚宿へ

新湘南バイパスの下をくぐり、国道1号沿いに残る石仏を眺めながら平塚宿を目指す。

左は双体道祖神だが、2つの丸い石は何だろう? 石を持ちあげ、軽いと感じたら願が叶うとかの石か?

相模川に架かる馬入橋を渡り平塚市へ。 左の三角の山が大山である。

国道1号から左の旧道の分岐点に、日本橋から15里の馬入一里塚跡の立派な碑がある。

平塚駅前の繁華街。 平塚といえば七夕で有名だが、この通りが七夕飾りで満艦飾となる。

平塚宿はもう少し先に行ったところだが、「番町皿屋敷」の主人公である「お菊塚」に立ち寄って、この日は終了とする。

番町皿屋敷の女中「お菊」は実在していた

平塚駅近くの小さな公園に「お菊塚」がある。 夜な夜な悲しげな声で、「いちま~い、にま~い」と、井戸の底で皿の枚数を数える「お菊」の塚である。 実際に化けて出たわけではないだろうが、実在の人物で、ここにお墓があったそうだ。

中山道の板橋宿への途中、四谷怪談の「お岩さん」のお墓を訪れたが、番町皿屋敷も実在人物がいたとは知らなかった。 もしかして「牡丹灯篭」にも???

平塚宿役人・真壁源右衛門の娘「お菊」は、行儀作法見習いのため江戸旗本・青山主膳方に奉公に出ることになった。 そして青山主膳の家来がお菊を見初めたが振られてしまう。

家来は腹いせに家宝の皿を隠し、主人に「お菊が紛失した」と告げ口をし、それを聞いた青山主膳は逆上し、哀れお菊は手打ちにされてしまう。 そして平塚に戻されたお菊の亡骸は、センダンの木を墓標に埋葬されたという。

時は流れ昭和27年(1952)、平塚市の区画整理事業で真壁家の墓地を掘り返すと、言い伝え通りセンダンの木の下からお菊の遺骸が座り姿で現れた。

(平塚市観光協会説明版より超訳)

お菊の遺骸が出たとは驚きだが、東京市ヶ谷には「帯坂」と名の坂があり、その説明版には「お菊が髪を振り乱し、帯を引きずって逃げてきた」とある。

JR平塚駅からの帰りの電車で、お菊の死の真相に想像を巡らせているうちに寝落ちし、気付いたら品川であった。

コメント