日本橋を出発して、日帰り旅を繰り返して累計9日目の朝。 高崎線の新町駅に降り立ち、倉賀野宿から高崎宿を目指す。

まだ中山道に興味がなかった頃、蔵の街で知られる栃木市を訪れた。 この時、栃木市内に中山道の倉賀野宿から通じる日光例幣使街道という道と、同時に倉賀野という地名を初めて知ったことをよく覚えている。

新町宿を出発し、まずは倉賀野宿で日光例幣使街道の分岐点を見に行こう。

旅行日:2014年11月28日

- 日 付 :2014年11月28日

- 街道地図 :新町宿~倉賀野宿~高崎宿

- 宿間距離 :新町宿 ~倉賀野宿 1里18町(5.9Km)

:倉賀野宿~高崎宿 1里19町(6.0Km)

: 合計 3里1町 (11.9Km) - 日本橋から:累計 26里32町(105.6Km)

- 万歩計 :19,892歩

(注)宿間距離は天保14年(1843)「中山道宿村大概帳」を参考とし、現在の道路距離とは異なる。

新町宿は高崎市の飛び地だった

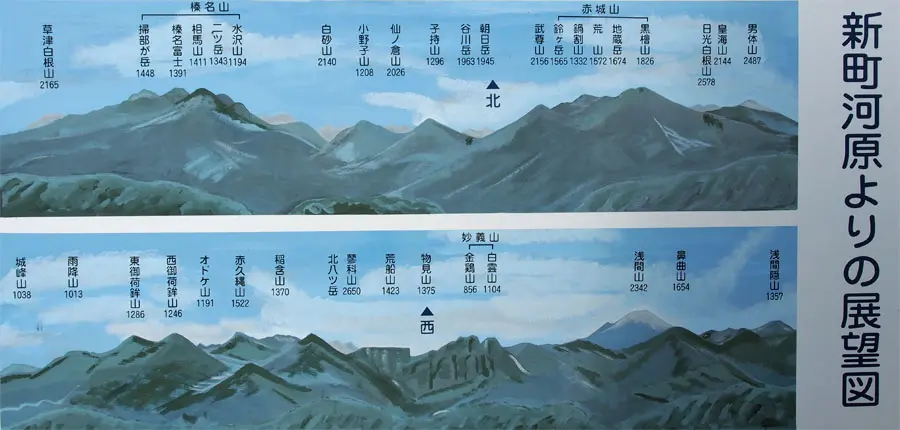

新町宿を出発し、しばらく歩くと温井川を渡る。 その土手に設置された山岳展望図を見ると、遠く草津白根山や谷川岳も見えるようだ。

しかし当日は青空が広がっていたが、霞のようなもので山々は見えなかった。 残念!

この小さな川を渡ると高崎市から藤岡市に入った。 「高崎に向かっているのにおかしいな?」と思い調べると、新町宿は高崎市の飛び地であった。

藤岡市に入り、分岐する道を街道は右へと進む。

秋色に染まる街道を行く

秋色に染まった風景を眺めながら、静かな街道を進む。

小屋根を乗せる家。 「上州櫓造り」と呼ばれるそうだ。

大根がたくさん干されていた。 全部自分の家で食べるのか?

白壁の美しい、豪商川端家の屋敷。 養蚕から生糸の貿易で成功し、かつては一町屋敷とも呼ばれたそうだ。

細い路地と川の土手を進む

やがて街道は烏川に近づき、土手を目指して細い路地を抜けていく。

烏川の土手は工事中で通行止め。 左の土手下の道を進む。

集落内の旧中山道を進み、烏川の土手に戻る。

柳瀬橋の歩行者用通路で烏川を渡り、再び高崎市に入る。

烏川を渡ると、立派な屋根を持つ家が現れる。 養蚕農家だったのだろう。

川面の黒い点々は水鳥ではない。 古い橋桁の跡のようである。 江戸時代にあった「渡し場」はこのあたりだったのか?

岩鼻交差点にある「北向子育観世音」。 イチョウが黄色く染まり、境内は黄金色の絨毯のようであった。

大きな石碑や石塔のある一角は、大根の干場となっていた。 たくあんを作っているようだ。

倉賀野宿に入る

「蔵の街」で知られる栃木市を訪れた時、中山道の倉賀野宿で分岐し、日光まで通じていた「例幣使街道」というものを知った。

この倉賀野の街を調べると、古い町並みなど良い雰囲気を残すようなので、一度訪れたいと思っていた街である。

消えた閻魔堂 例幣使街道分岐

左が日光に通じる例幣使街道で、常夜灯や「従是右江戸道 左日光道」と刻まれた道標が立つ。

分岐には常夜灯や道標の他に、赤い「閻魔堂」が建っていたはずだが、閻魔堂のあった部分には、新しいコンクリートの土台が作られ、修復か建て替えの為に撤去されたようだ。

なかなか雰囲気のある場所だったのに残念である。

小栗上野介と埋蔵金

「勘定奉行小栗上野介忠順公と埋蔵金ゆかりの地碑」と彫られた碑が立つ。

赤城山の埋蔵金のことであろうか? 場所が判れば、中山道を歩いている場合ではない。 私もスコップ持って山に入り、穴堀りまくりにに行く!

双体道祖神

アイビーに縁どられた双体道祖神が現れる。

脇本陣跡

「須賀喜多郎・脇本陣跡」は工事中であった。 明治36年に再建され、立派な卯建もある。

倉賀野城址

城址から眼下に流れる烏川を眺める。 神流川の合戦で北条に敗れた滝川一益は、この倉賀野城に撤退したようだ。

倉賀野神社

神社入口の鳥居の横には、飯盛女が奉納したという玉垣が残る。

倉賀野宿の町並み

倉賀野宿は比較的古い建物が残り、街道色を残す町並みであった。

倉賀野宿京方出入口

安楽寺裏手にある円墳。 この付近に上の木戸、つまり京方面の宿場出入口があったようだ。

倉賀野宿を出たあたりで、次の高崎を目指すためのエネルギー補給を行おうと蕎麦屋に入る。 そして「かつ丼セット」を頼んだが、出てきたのはソースかつ丼・・・

トロトロ玉子でとじたのが好きなのに、「群馬のかつ丼は、ソースしかないのか!」と、心の中で突っ込みを入れつつ食べたが、蕎麦も含めて結構おいしかった。

コメント