いよいよ関東平野に別れを告げ、この日は碓氷峠を越えて長野県に入る。

日本橋から京に向けて出発した旅人は、ここで初めて難所にぶつかる。 それも「木曽の桟(かけはし) 太田の渡し 碓氷峠がなくばよい」と唄われた、中山道三大難所の一つである碓氷峠である。

しかし 「木曽の桟」は立派な国道となり、「太田の渡し」には太田橋が架けられ、今は難所とは言えなくなった。 ということは、「碓氷峠」は現代に残された唯一の難所なのである。

訪れた時は紅葉の真っ盛り。 青空の下、真っ赤なモミジと黄金色に輝くカラマツの黄葉を楽しみながら、あまり苦も無く難所を乗り越えた。

旅行日:2015年11月6日

- 日 付 : 2015年11月6日

- 街道地図 : 坂本宿 ~ 沓掛宿

- 宿間距離 : 坂本宿 ~ 軽井沢宿 2里半 (9.5Km)

: 軽井沢 ~ 沓掛宿 1里5町(4.5Km) - 日本橋から: 累 計 38里1町(149.3Km)

- 万歩計 : 30,370歩

(注)宿間距離は「宿村大概帳」(江戸末期)を参考としたもので、現在の道路距離と異なる。

横川駅で女性に声を掛けられる

碓氷峠を越えるため、朝早く家を出た。 そのおかげで8時3分には横川の駅に到着。

朝早い・・・ といってももう8時なのだが、駅員はまだ誰もいなく無人駅状態であった。

駅の待合室で朝食のおにぎりを食べていると、突然見ず知らずの女性から「碓氷峠を上るなら一緒に連れて行ってくれ」と声を掛けられた。

「え えぇ~っ!?」 話を聞くと、「一人で中山道を歩いているが、山登りの経験はないし、熊が出るかもしれないし・・・」と熊鈴をチリンチリンと・・・

同じ方向に歩くのだからまぁ良いか・・・と同行することにした。

再び坂本宿へ

前回坂本宿まで歩いているが、横川からの交通の便がないため、再度歩いて坂本宿に向かう。

碓氷峠には、坂本宿の正面に立ち塞がる刎石山(はねいしやま)を越えていくが、山の中腹あたりが色づいているように見える。

街道沿いに昭和の香りを残す、廃業したレストランが残る。

「峠路食堂」とあるが、18号のバイパスや高速ができたおかげで、交通量が激減したのだろう。

横川駅で同行を頼まれた女性に話を聞くと、埼玉県の上尾に住み、72歳だそうだ。 御主人は歩くのが嫌いなので、一人で歩き続けているという。 浅田次郎の小説「一路」を読んで、中山道に興味を持ったとのこと。

手書きの地図に目印や見どころを書き入れて貼り合わせ、左右を割り箸に巻き付け、輪ゴムで留めた巻物のような手作りガイドをもって歩いていた。 右側にすべて巻き取り、進むにつれて左に徐々に巻き取る仕組みである。

本の名前は忘れたが、その本を参考にして作ったそうだが、結構よくできていた。

碓氷峠登山口への道

坂本宿を出ると、すぐに国道18号の碓氷峠の登りが始まる。 全部で184個ものカーブがあるというが、中山道は1つ目のカーブが始まるところで国道と別れる。

草に覆われた踏み跡しかないような道を進むと、18号の9番目のカーブ付近へと繋がっている。

国道18号の最初のカーブは右に曲がっていくが、旧中山道は浄水場の丸いタンクの左側へと分岐する細い道へ入る。

浄水場に沿った細い道を進み、正面の突き当りにぶつかると左に折れる。

国道18号の土手にぶつかり、左に曲がるとけもの道のようになる。 草が刈ってあるので良いが、草ぼうぼうだったら不安を覚えるだろう。

50mほど進むと右に上がる階段が現れた。 この階段を上ると国道に飛び出し、碓氷峠入口の休憩所である。

急登の刎石山(はねいしやま)を登る

碓氷峠入口の休憩所から、いよいよ山道に入る。 最初は坂本宿の正面に立ち塞がるように見えていた、刎石山の登りである。

途中 刎石坂と呼ばれる急登があるが、道は比較的歩きやすい。 また道の傍らに多くの石仏などがあり、いかにも旧街道といった道でもある。

安中からの「侍マラソン」のコースを示す「安政遠足」の標識。 歩いて山に登るのは良いが、駆け上るのは辛すぎる・・・

林の奥に「念仏百萬」と彫られた石塔が立つ。 後で調べると「念佛百萬遍供養塔」のようだ。

柱状節理が現れる。 火成岩が冷却して固まるとき、四角や六角の柱状に固まったものである。

山道沿いに「馬頭観世音」「大日尊」「南無阿弥陀仏」の大きな石塔が3基立つ。

刎石坂は碓氷峠への峠道の中で一番の急登。 さらに柱状節理の岩が剥がれ、岩屑だらけの道となる。 足元をよく見て歩く。

絶景の「覗(のぞき)」

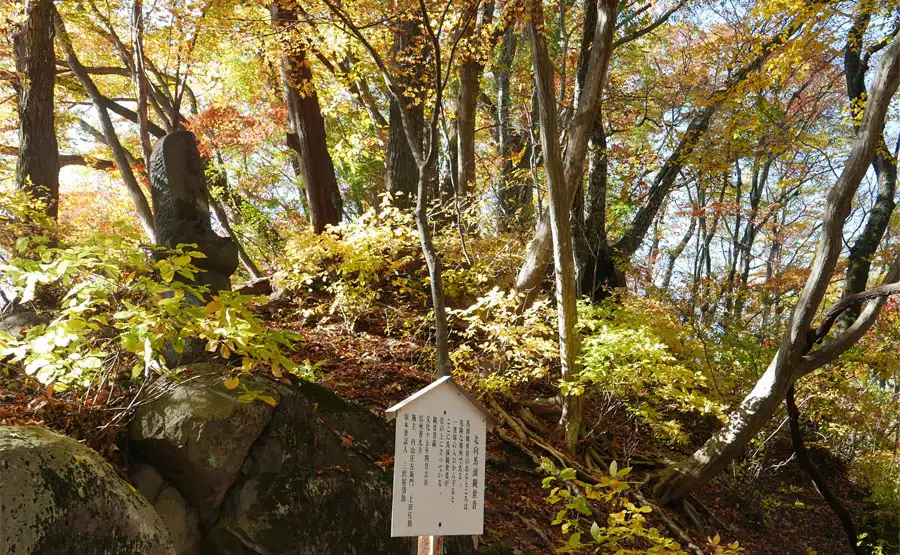

周りの木々が色づき始めている。

やがて峠道が明るく開け、一直線に伸びる坂本宿を一望する「覗(のぞき)」という場所に到着。

歩いてきた道を眼下に眺め、「よくまぁ歩いてきたもんだ!」と我ながら感心する。

標高810mの刎石山頂上に到着。 大名も一休みしたという刎石茶屋本陣跡で、他に3軒の茶屋があり、力餅やわらび餅が名物だったそうだ。

紅葉を楽しみながら歩く

傾斜は緩やかになり、周囲の紅葉を楽しみながらハイキング気分でのんびり歩く。

戦国時代の名残り 「掘り切り」

左右が切れ落ちた、「掘り切り」と呼ばれる痩せ尾根が現れる。

天正18年(1590) 豊臣秀吉の小田原攻めで、北陸の前田利家、上杉景勝率いる軍勢を防ぐため、松井田城主の大道寺政繁が道の両側を掘り切り、道を狭めて進軍を防いだ。

残念ながら突破され、大道寺政繁は松井田城に籠城するも、降伏開城。 後に大道寺政繁は秀吉から切腹を命じられ自刃した。

次に「掘り切り」とは逆に、中央が窪んだ底の部分を進む。 「堀割道跡」と呼ばれ、慶長以前 つまり中山道の前身の古道とか、東山道の碓氷峠越えの跡とする説もあるようだ。

南向馬頭観世音と北向馬頭観世音

右手の尾根中腹に、寛政3年(1791)建立の南向馬頭観世音が立つ。 説明版によると、昔この付近に山賊が出没したそうだ。

少し先には文化15年(1808)建立の、北向馬頭観世音が立つ。

一里塚

江戸から数えて35里の一里塚。 「ここには慶長以前の東山道があり、ここから登る途中に一里塚があった」と案内板に説明されていた。

背後が一里塚のように見えるが違う。 本物の一里塚は、浅間山の天明大噴火の降灰で埋もれてしまったようだ。

陣馬ヶ原と和宮道

やがて陣馬ヶ原に到着。 太平記に新田方と足利方の碓氷峠の合戦が記され、戦国時代には武田方と上杉方の碓氷峠合戦記があると説明されていた。

ここで道は分岐するが、右は皇女和宮降嫁時に拓かれた道で、中山道は左に進む。

ますます紅葉が美しくなってきた。

和宮道との合流点を振り返る。 左が和宮道で右が中山道である。

中山道は勾配が急なため新たな道を拓いたそうだが、輿に乗って碓氷峠を下るのは、乗る方も担ぐ方も大変だったことだろう。

神宮寺入口にあった仁王門の跡地。

説明版によると元禄年間に再建されたが明治維新の時に廃棄され、仁王像は熊野神社の神楽殿に保存されているそうだ。

美味しい力餅が待っていた碓氷峠

仁王門を過ぎ、長坂を登り切ると視界が開けて舗装道路に飛び出した。 茶店や観光客が現れ、静かな山の世界から現実に引き戻される。

難所と云われる碓氷峠を越えたので、「見晴亭」で一休みする。

「見晴亭」の名の通り、眺めの良いテラスで「力餅」で糖分補給を行う。

温かいほうじ茶と、丁度良い餡の甘さが疲れを癒してくれた。

この日は沓掛宿まで歩いて、中軽井沢から帰る日帰り旅である。 同行の女性に聞くと、中軽井沢で宿を探して、翌日も先へ進むとのこと。

茶店での力餅を、同行のお礼ということで女性に御馳走になり、軽井沢を目指して二人で再び歩き始める。

コメント