軽井沢宿は、沓掛、追分と共に「浅間三宿」と呼ばれ、元禄期には大いに繁盛した。

しかし天明3年(1783)の浅間山大爆発で大きな被害を受け、その後噴火や冷害、火災などで宿場は衰退したそうだ。 そして明治後半になり、英国人宣教師アレキサンダー・クロフト・ショウにより、避暑地に適していると紹介され、観光地や別荘地として新たに生まれ変わった。

そして夏ともなれば観光客が押し寄せ、中山道の宿場だったとは全く思えないような姿へと変貌してしまった。

旅行日:2015年11月6日

- 日 付 : 2015年11月6日

- 街道地図 : 坂本宿 ~ 沓掛宿

- 宿間距離 : 坂本宿 ~ 軽井沢宿 2里半 (9.5Km)

: 軽井沢 ~ 沓掛宿 1里5町(4.5Km) - 日本橋から: 累 計 38里1町(149.3Km)

- 万歩計 : 30,370歩

(注)宿間距離は「宿村大概帳」(江戸末期)を参考としたもので、現在の道路距離と異なる。

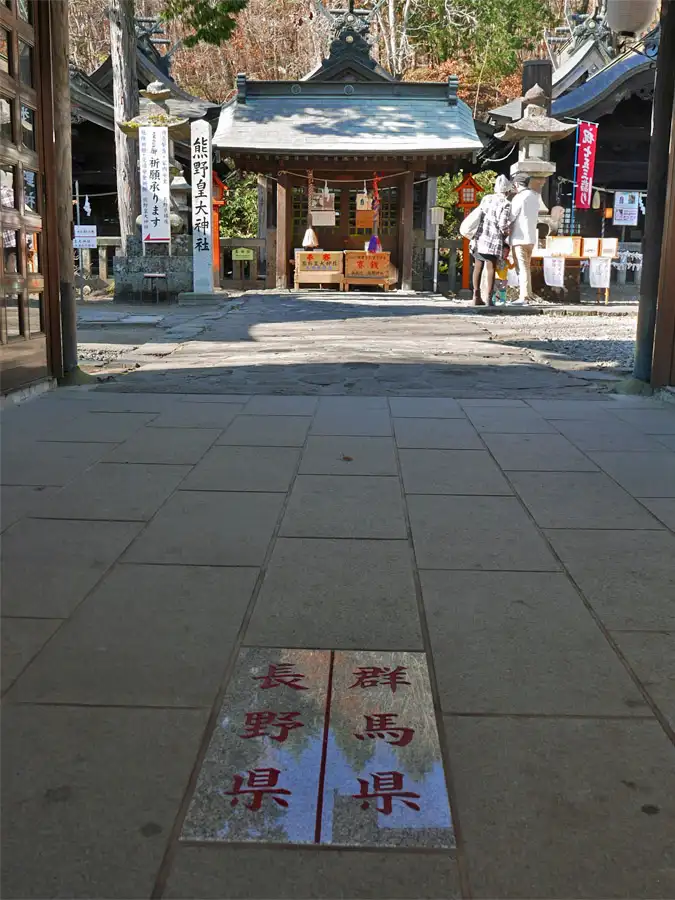

県境と中央分水嶺に跨る熊野神社

碓氷峠を登り終え、峠の茶屋で一休みしてから熊野神社を訪れる。

熊野神社は群馬と長野の県境を跨ぐように建てられている。 また神社前は中央分水嶺だそうで、ここに降った雨は日本海と太平洋に分れて流れる場所でもある。

長い階段を登り、熊野神社に参詣する。

階段を上り山門をくぐると、足元に県境を示すプレートが埋め込まれている。

試しにこのプレート上に水を流し、日本海と太平洋に向かって流れだすかと実験したが、ただの水溜まりができただけだった。

賽銭箱も長野用と群馬用に分れている。

さてどちらに賽銭を入れるか迷ったが、旅の無事を祈って同額で両方に入れておいた。

「登りがあれば下りがある」のが、普通の山とか峠である。

しかし碓氷峠は、標高387mの横川から碓氷峠(標高956m)まで登るが、軽井沢に向けての下りがない。 要するに東側(関東平野側)は急峻な崖だが、西側(信州側)はほぼ平坦で、このような峠を「片峠」と呼ぶらしい。

ということは、横川からトンネルを掘っても抜けられないのだろう。 だから信越本線はアプト式で峠を登り、ついには力尽き廃線になってしまった。 そして新幹線や上信越道は、緩やかな勾配にするために遠回りしているようだ。

道なき道を進む

ネットで軽井沢宿を調べていたら、熊野神社から軽井沢に向けて旧道があるという。

あまり歩かれていないので案内板もないし、山の斜面を踏み跡を辿るようである。 同行を頼まれた女性に聞くと、そんな道は知らないという。 しかし一緒に行くというので、距離も短いので何とかなるだろうと足を踏み入れた。

”碓氷山荘”や”みすずや”の先、右の駐車場フェンス横が旧道の入口である。 初老の男女二人が道なき道に踏み込む姿は怪しげで、無理心中かと疑われる。

駐車場脇から下ると窪地をの中を進み、すぐに舗装路に出る。

舗装路を横切り、ガードレールの切れ目から再び山の斜面に踏み入れる。

下の方にあるポンプ小屋のような所を目指し斜面を下り、左右から細い沢が合流するあたりに、”軽井沢”と書かれた小さな標識があった。

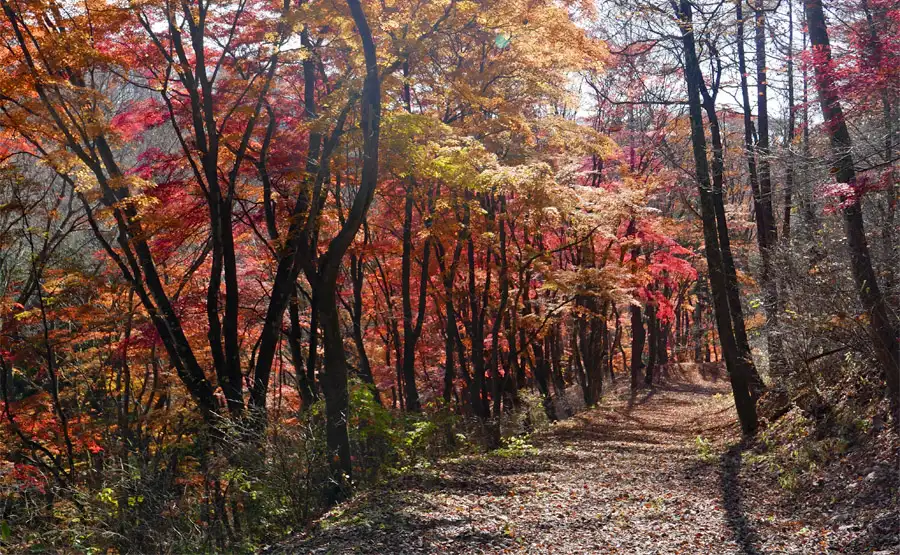

踏み跡を進めばよいと考えていたが、季節は初冬。 踏み跡は落ち葉に埋もれ、踏み跡らしき跡を探しながら進んでいく。

途中補助ロープが下がる、深くえぐれた沢を数本横切ると、何とか砂利道に出ることができた。

ネット上にも「砂利道に出る」と書かれていたので、間違いはなさそうである。

この道なき道を進んだルートは、冒頭のコースデータ内にある街道地図「坂本宿~沓掛宿」をクリックすると、GPSログから作図した地図が表示される。 地図を拡大すれば、おおよそのルートが判ると思う。

紅葉を抜けて軽井沢宿へ

観光客など一人もいない、紅葉真っ盛りの静かな道を軽井沢宿目指して進む。

ネットでは、途中中山道の標識があり、そこから右手の山の斜面に入り県道に出るようなことが書かれていた。 しかし見落としたらしく、道の行く手に橋が現れた。

軽井沢宿 飯盛女で栄えた宿場は面影なし

道は県道と合流し、やがて矢ヶ崎川に架かる「二手橋(にてばし)」を渡り、軽井沢の街中に入っていく。

この二手橋の名は、軽井沢宿で一夜を過ごした旅人と飯盛女が、名残を惜しんでこの場で別れたことに由来するという。

軽井沢宿は碓氷峠西の入口として栄え、本陣と脇本陣合わせて5軒、旅篭は最盛期に100軒近くあり、数百人の飯盛女が働いていたという。

この軽井沢宿と、この先の追分宿・沓掛宿の3つの宿場は、とにかく飯盛女が多かったそうで、高砂屋とか玉屋という旅籠は、殆ど遊女屋化していたそうだ。

二手橋を渡ると、やがてショー記念礼拝堂がある。

明治19年に日本に派遣された宣教師アレキサンダー・クロフト・ショーは、軽井沢の魅力を広く紹介し、現在の避暑地としての軽井沢の基礎を築いた。

左右の別荘を眺めながら進むと、やがて旧軽井沢銀座の繁華街へと入って行く。

多くの店が連なり、観光客が賑やかに歩く。 行き交う観光客は、ここが旧中山道で宿場だったということを知らないだろう。

宿場の面影は全くなく、本陣跡など探す気にもならず足早に通り過ぎる。

かろうじて街道の雰囲気を出している所をパチリ。

飯盛女で栄えた軽井沢宿は、天明3年(1783)の浅間山大噴火や寛政3年(1791)の大火災により衰退した。

しかし明治期に欧米宣教師たちの避暑地として紹介され、やがて別荘地として変貌していく。

今はさわやかでお洒落な町へと変わったが、その昔は宿場女郎とも呼ばれる飯盛女が活躍した歓楽街だったのである。

賑やかな旧軽銀座を後にして、次の沓掛宿を目指す。

コメント