塩名田宿で千曲川を渡り八幡宿を目指す。 宿場が設置された当初は荒(新)町と呼ばれていたが、上州の「新町宿」との混同を避ける為、八幡宿と名を変えた。 宿名の由縁は八幡宿入口にある八幡神社だそうだ。

塩名田宿と八幡宿間の距離は2.9Kmと短いが、やはり千曲川の川止めなどの関係だろう。

旅行日:2016年5月16日

- 日 付 : 2016年5月16日

- 街道地図 : 岩村田宿 ~ 芦田宿

- 宿間距離 : 岩村田宿 ~ 塩名田宿 1里 7町 (5.1Km)

: 塩名田宿 ~ 八幡宿 0里27町 (2.9Km)

: 八幡宿 ~ 望月宿 0里32町 (3.5Km)

: 望月宿 ~ 芦田宿 1里 8町 (4.8Km) - 日本橋から: 累 計 45里27町(179.6Km)

- 万歩計 : 29,515歩

(注)宿間距離は「宿村大概帳」(江戸末期)を参考としたもので、現在の道路距離と異なる。

千曲川を越える

奥秩父の甲武信岳に源を発し、新潟では信濃川に名を変える千曲川。 この中山道が横切る辺りは、もう立派な川である。

この千曲川は昔から氾濫を繰り返す暴れ川で、今より水量も多く急流だったのかもしれない。 渡るにはスリリングだったことだろう。

中津橋を渡る

塩名田宿で千曲川に行く手を阻まれ、昔は舟や徒歩渡しが主であったが、現在は頭上に架る中津橋で簡単に対岸へ行くことができる。

千曲川の河原から中津橋を見上げる。

中津橋の上から浅間山を眺める。

反対側に目を転じると八ヶ岳である。 贅沢な眺めだ!

それにしても右の蓼科山は、諏訪側から見る場合とはずいぶん形が異なっている。

御馬寄集落

千曲川を渡ると御馬寄(みまよせ)の集落に入る。 御馬寄は対岸の塩名田宿の補佐的な役割を持ち、千曲川を渡渉するための西岸の準備・待機のための加宿であった。

御馬寄集落に入ると、長く緩やかに続く坂の両側に古い家並みが残る。

御馬寄小学校入口で右へ分岐する旧道に入ると、浅間山を背景に大日如来像が立つ。 左の石碑は芭蕉の句を刻んでいる。

御馬寄一里塚と水に感謝する石碑

大日如来像の先で元の道に合流する。 やがて 今まで聞いたことの無い名を持つ石碑が現れた。 自宅に戻って調べると、どうも井戸や用水に関わる水神を祀るもののようであった。

御馬寄一里塚跡

日本橋から44里目の御馬寄一里塚跡の碑が立つ。 残念ながら遺構は残されていない。

御井大神と生井大神の碑

交差点の角、用水路の傍らに「御井大神」と刻まれた碑と道祖神が並ぶ。

自宅に戻って調べると、「御井(みい)大神」と読み、この地に拓かれた「五郎兵衛用水」の水の有り難さに感謝する碑のようだ。

さらに先には、街道に背を向けて立つ「生井(いくい)大神」と刻まれた碑と馬頭観音が立つ。 この碑も「清らかな水が枯れないように」と神の加護を祈って建立されたようだ。

八幡神社 八幡宿の名の由来

次の集落に入り、右にこんもりとした八幡神社が現れると八幡宿の入口である。

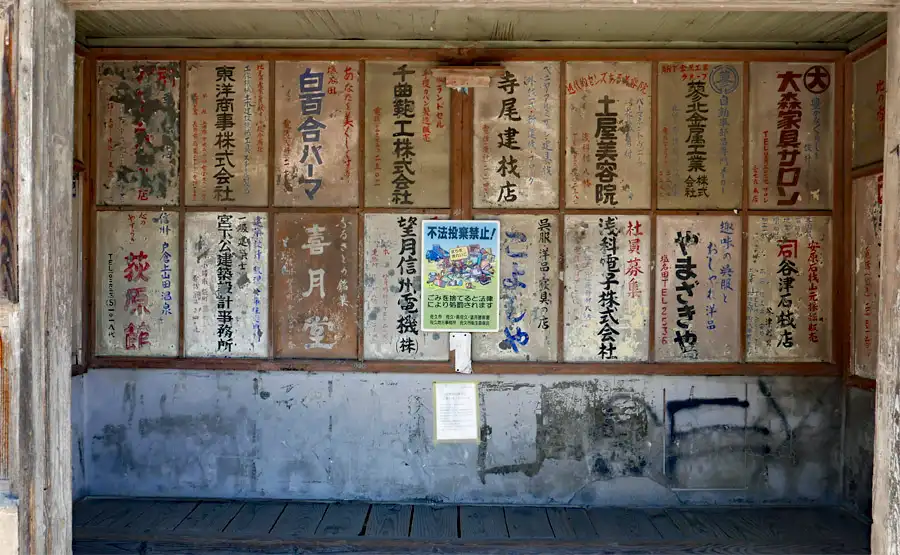

八幡神社前のバス停待合室は、思わず立ち止まって眺めてしまう広告に満ちている。

八幡神社

八幡神社は平安時代の貞観元年(858)に開かれたと伝わり、武神・農業神として崇拝されたという。 静かな宿場町だが、かなり立派な神社があることに驚いた。

なお 宿場名、神社名は同じ「八幡」と書くが、宿場は「やわた」、神社は「はちまん」と読む。

天保14年(1843)に建立された随神門。 見事な彫刻が施され、門の両脇には衣冠束帯に剣と弓矢を持った武官の随神が置かれている。

本殿にも多くの彫刻が施されている。 奥に見える小さな祠は、重要文化財の高良社である。

八幡神社の旧本殿「高良社(こうらしゃ)」 室町時代後期の延徳3年(1491)の再建で、国の重要文化財に指定されている。

佐久市HPには「周辺に定着した朝鮮からの渡来人の社、高麗社の意」とある。

八幡宿

日本橋から24番目の宿場。 京から江戸に向かう場合は千曲川が、江戸から京に向かう場合は瓜生坂の難所が待ち受けるため、本陣1軒、旅籠3軒の小さな宿場に関らず、脇本陣は4軒もあった。

八幡神社前のバス停横に「中山道八幡宿」の標柱が立つ。 八幡宿江戸方の枡形跡である。

八幡宿には、往時を偲ぶ建物などは少ないが、静かな時間が流れているようである。

八幡宿本陣跡と脇本陣跡

八幡宿には本陣1軒、脇本陣が4軒あったそうだ。 幕末の皇女和宮降嫁の際は、前日に和田宿に宿泊し、翌日芦田宿で休息した後に八幡宿に宿泊したという。

八幡宿本陣は代々小松家が務め、問屋も兼ねていた。 その本陣門が残る。

本陣跡の向かいには、脇本陣の門が残る。

本陣や脇本陣跡を過ぎると、八幡中央交差点である。 八幡宿の中心部だったのか、街道らしい雰囲気の建物が少し残る。

このまま街道を進み、立山アルミの赤い看板が立つ分岐を右の旧道に入る。 この旧道沿いには大小の馬頭観世音など、いくつかの石仏が見られる。

やがて元の道との合流点に「中山道八幡宿碑」が立ち、京側の宿場出口となる。

次の宿場である望月宿との間には、難所の一つとして数えられている瓜生坂が待ち受けている。 どのような難所なのか? 楽しみである・・・

コメント