-

中山道 28宿 和田宿 難所の和田峠を控えた信州佐久側最後の宿場

中山道最大難所といわれた和田峠を控えた和田宿。幕末に大火で大半を焼失したが、皇女和宮の下向にむけ、多額の借金をして復旧させたという町並みが今も残る。 -

中山道 27宿 長久保宿(2) 真田幸村の娘が嫁いだ家が残る

長久保宿の本陣・石合家には、真田信繁(幸村)の長女「すへ」が嫁ぎ、信繁から「娘を宜しく」との書状が残る。 そしてこの書状を書いた3か月後に信繁は大坂夏の陣で討ち死にとなった。 -

中山道 27宿 長久保宿(1) 笠取峠を越えて中山道原道を通って松尾神社へ

芦田宿と長久保宿間の笠取峠。 この笠取峠の下りは、中山道原道と呼ばれる道を進む。廃道となった旧中山道を復元した、獣道のような面白い道である。 -

中山道 第26宿 芦田宿 ヘビが這った足跡が残る「蛇石様」

蛇が這った跡が残るという「蛇石様」がある。大きな石に、確かに細い筋が残っている。いったいどんな蛇が這ったのだろうか?絶対に会いたくはない。 -

富士フイルム X-E5 カメラケースなどアクセサリーを買い揃え旅カメラ完成

旧街道を歩いて旅するお供として富士フイルムのX-E5を購入。旅カメラとして使い勝手が良いように、いくつかのアクセサリーを購入してみた。 -

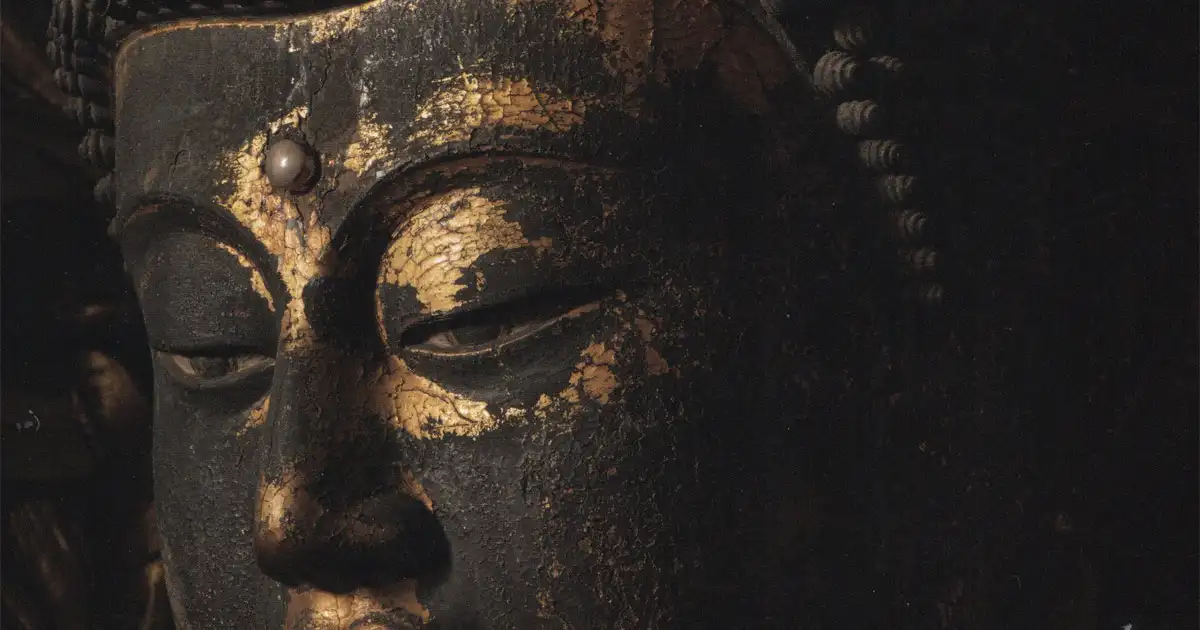

気楽な爺さん一人旅 奈良・超定番観光コースで仏像三昧

中山道を日本橋から京都まで歩き、三条大橋にゴールした翌日の「おまけの奈良半日旅」 正倉院展に行きたかったが予約が取れなかったため、仏像めぐりを楽しんできた。 -

中山道 日本橋から歩いて京都を目指す そしてついに三条大橋に到着!

「そうだ 京都 歩いて行こう」と軽い気持ちで日本橋を出発。歩きながら「なんて馬鹿なことをしてるのか!」と何度も思ったが、ついに京都三条大橋まで歩ききってゴールを迎えた。 -

東博 「運慶 祈りの空間 ー 興福寺北円堂」 圧倒される迫力を楽しむ

上野の国立博物館で開催中の、興福寺北円堂の弥勒菩薩像と、中金堂に安置される四天王像が一堂に会して展示されるといった、贅沢な特別展を楽しんできた。 -

Windows11 version 24H2(修復バージョン)がやってきた

Windows Updateのダウンロード待ちに、「Windows11 version 24H2(修復バージョン)」なるものがあった。なんだこれは?と思ったが、とにかくインストールしてみた。 -

中山道 間の宿 茂田井 白壁と酒林の下がる静かな集落

街道沿いの用水路と白壁が続く間の宿・茂田井。観光地化されていない、往時の姿をとどめる静かな集落で、山田洋次監督の映画「たそがれ清兵衛」のロケ地となった。