箱根湯本から歩き続け、寄木細工で有名な畑宿まで到着。 続けて畑宿から箱根芦ノ湖畔の関所までの、後半の旅行記である。

畑宿で一息ついたのもつかの間、この先に難所が待っている。 箱根新道に沿うように走る箱根旧道の「七曲り」である。

この七曲り部分の旧東海道は、最も険しいといわれる西海子坂、橿木坂、猿滑り坂と続くが、残念ながら殆ど崩れてしまったそうだ。

とはいえ箱根は天下の険。 標高は今も昔も変わりはなく、ここからは階段階段また階段の連続を、喘ぎながら上ることになる。

旅行日:2025年4月4日

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 箱根越え前半の様子はこちら ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

【 箱根 湖水図 】

- 日 付 : 2025年4月4日

- 宿間距離 : 小田原宿 ~ 箱根宿 4里8町(16.6Km)

- 日本橋から: 累 計 24里35町(98.1Km)

- 万歩計 : ?????歩

(注)宿間距離は「宿村大概帳」(江戸末期)を参考としたもので、現在の道路距離と異なる。

畑宿を出発

箱根東坂(湯本~箱根峠)のほぼ中央にある畑宿。 参勤交代の大名たちも一休みした場所である。

車が走る箱根旧道(県道732号)は、この先でヘアピンカーブが連続する急勾配となる。 旧東海道はこのヘアピンをショートカットして進むが、相当な勾配が予想される。

畑宿の一里塚に見送られて、箱根越えの山場に向けて畑宿を出発する。

箱根新道の上を石畳の旧街道が越える。 ちょっと不思議な光景である。

街道横には石畳の構造などの説明版も立つ。 斜めに石が並ぶのは、石畳を流れてきた雨水を、石畳の外に流すための排水路だそうだ。

石畳は街道設置当初には無かった。 当初は雨が降るとぬかるみ、旅人は膝まで没するような悪路を歩かねばならなかった。 そこで竹を敷いたそうだが、毎年竹を調達する費用と労力を要したため、幕府は1500両を投じて石畳を敷いたそうだ。

また杉並木は川越藩主・松平正綱が植えたもので、多湿な気候を考慮して、松ではなく杉にしたとのこと。

”西海子坂”と”橿木坂”で七曲りを直登する

箱根八里の中で、最も険しいといわれる西海子坂(さいかちざか)と橿木坂(かしのきざか)。

県道はこの厳しい坂をヘアピンカーブの連続で上っているが、旧街道はほぼ直登している。

石畳を進むと県道にぶつかり、階段を上がった県道は七曲りの最初のヘアピンカーブ手前である。

県道横に付けられた急な階段を上り、次のヘアピンカーブをショートカット。

ショートカットの階段を上ると再び県道に出るが、箱根新道と交差しながらヘアピンカーブする県道をしばらく進む。

かなりの急坂だが、バス停の名は「橿の木坂」となっていた。

この七曲の県道部分を歩くのは、厳しい勾配でもゆっくり歩を進めれば苦にはならない。 しかしこの先に苦行が待ち受けていた。

県道横から再び階段で旧街道に入る。 階段入口には橿木坂の案内板が立ち、橿木坂の厳しさに苦しむ旅人が残した歌を紹介している。

「橿の木の さかをこゆればくるしくて どんぐりほどの涙こぼるる」

ここからは階段に次ぐ階段の連続。 いくらゆっくり上っても、”汗は出るは 息は切れるは・・・”の苦行である。 ”どんぐりほどの涙こぼるる”の気持ちが良くわかる。

見晴し茶屋からの眺め

ゼイゼイいいながら登ると、甘酒茶屋方向へ行く旧街道と、直進して七曲りの頂上にある見晴し茶屋へ向かう分岐に到着。

見晴し茶屋は県道の七曲りを上り切った所にあるので、とにかく七曲りを極めようと、さらに階段に挑戦する。

相変わらず階段の連続で後悔もしたが、見晴し茶屋からの小田原市街遠望で報われた気がした。

とにかく七曲りを上り切ったという満足感を得て、上がってきた階段を戻り甘酒茶屋に向かう。

猿でも登れない猿滑坂

分岐から見晴橋を渡り、しばらくは平坦な道を進むが、やがて猿滑坂の上りが始まる。

猿滑坂は名前の通り、猿でも滑って登れないような難所だったらしいが、階段の連続に比べると楽である。

県道に出て横断歩道をわたり、擁壁に付けられた階段を上がる。

旧道は失われ、県道の擁壁上に道が付けられている。 正面の山は文庫山。

甘酒茶屋で甘酒と力餅でエネルギー補給

県道から追込坂への入口。 ここまで来たら後は楽勝コース。 追込坂という名から最後の急登を連想するが、これまでの坂に比べると緩やかな坂である。

甘酒茶屋に到着。 江戸時代の箱根には甘酒茶屋が9軒あったが、現在はここだけが残る。

しばし休憩として、甘酒と力餅でエネルギーを補給する。

甘酒茶屋の解説板にあった大正時代の茶屋風景。 街道上のニワトリがのどかさを感じさせる。

この甘酒茶屋には海外からの観光客も多く訪れ、甘酒を興味深げにすすっていた。

於玉坂から白水坂、天ヶ石坂と坂は続く

甘酒茶屋を出て於玉坂を上るが、これまでの坂に比べると平坦と思えるぐらい楽である。

この於玉坂の名には、関所破りで処刑された少女”お玉”の悲しい物語が伝わっている。

旧街道は県道で分断され、県道の先が白水坂。 途中に石畳の構造の一つである、縦の排水路がしっかりと復元されている。

徐々に傾斜はきつくなり天ケ石坂となるが、上がり切れば平坦な道となる。

やがて「箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川」でお馴染みの「箱根馬子唄」の石碑が立つ。

お化け煙突のような二子山とお玉観音。

いつしか街道は下りに転じ、権現坂を下る途中の車道を右に曲がり、お玉観音を見にいく。

お玉観音のある興福院の前からは、二子山の眺めが良い。

小田原から見ると2つのピークに見えるが、実際には4つの頂があり、左側が「上双子山」、右が「下二子山」と呼ばれている。 石畳の石は、この山の頂から切り出した石だそうだ。

4つあるのに2つしか見えないとは、子供の頃にあった「お化け煙突」みたいな山である。

興福院には江戸の奉公先から伊豆の実家に帰ろうと、夜陰に乗じて山を越えるも捕らえられ、関所破りの罪で処刑された少女お玉を祀る観音様が立つ。

芦ノ湖畔へ

権現坂の途中でついに芦ノ湖が見えた。 あと少しだが、滑らないように気を付けて坂を下る。

権現坂の赤い鳥居。 階段を上がると小さな祠があるようだ。

権現坂を下りきり杉並木歩道橋を渡ると、その先に杉並木が待っていた。

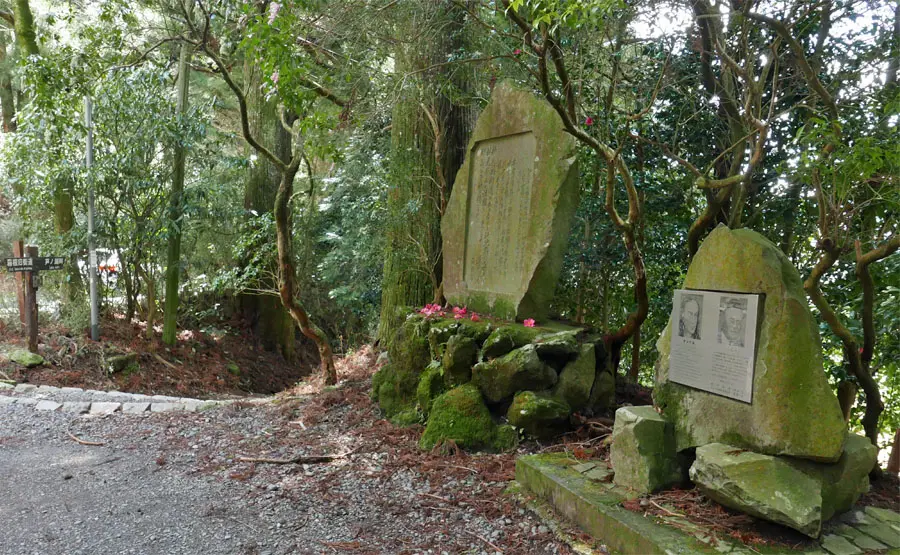

旧東海道との合流点に、箱根の美しさを世界に紹介したドイツ人のケンぺルと英国人のバーニーの碑が立つ。

箱根神社大鳥居の脇に出て、ついに芦ノ湖畔に到着。 大鳥居の足元には、石仏や石塔が集められた賽の河原があり、行き交う旅人たちの信仰を集めたそうだ。

残念ながら富士山は見えなかった。

杉並木から箱根関所へ

杉並木入り口に、日本橋から24里目の葦原久保(よしわらくぼ)の一里塚跡碑が立つ。

杉並木に入る。 国道1号に並行して残された旧道は、箱根のシンボル的な景観の一つと思うが、あまり人は歩いていない。 みな湖畔の遊歩道を歩いている。

やがて箱根の関所に到着。

箱根といえば関所。 京口御門から関所の中に入るが、昔の人は「無事に通れますように・・・」と不安を抱いて通行したのだろう。

「入鉄砲に出女」と厳しく取り締まったが、それは江戸初期だけで、通行手形と往来切符があれば男は比較的簡単に通れたそうだ。

関所の中心となる大番所。 江戸時代であれば、私はここで役人から通行改めの吟味を受けることになる。

女性の場合、とくに江戸から京に向かう「出女」には厳しく、「改め婆(人見女)」と呼ばれる女性が、女手形に記された人相や体型など身体検査まで行った。

若衆姿に変装した娘が、股間を調べられて化けの皮をはがされたことがあったそうである。 ということは、若くてぽっちゃりした男やイケメンは、きっと股間を調べられたことだろう。

「男でござると御関所で旅おやま」という川柳が残されている。

関所破りを監視したという「遠見番所」まで上り、関所と芦ノ湖を望む。

この関所を通らなくても京に抜ける間道があったそうで、それらの間道には脇関所が設置されていた。 その数5カ所で、それ以上に獣道のような抜け道などはあったのだろう。

これら抜け道を使って箱根を越えようとした旅人も少なからずいたはずで、関所破りで捕まった人も多かったことと思う。 しかし江戸期を通して、関所破りで死罪となった人数は少なかったらしい。

では関所破りで死罪となった少女「お玉」の真実は如何に?

関所を無事通過して蕎麦屋に入っている間に、外は雨が降り出していた。 吹く風も冷たく、箱根宿を散策することも無く「箱根町港」でバスに飛び乗り、この日のホテルがある小田原へと一気に下る。 小田原に下るバスは、海外からの観光客で満員状態であった。

明日は再びバスで「箱根町港」まで上がり、箱根峠を越えて三島宿を目指す。

コメント