神奈川宿は海辺まで迫った台地の中腹にあり、街道沿いには料理茶屋が並んでいた。 店から眼下を見下ろせば白波が打ち寄せ、彼方には白帆が点々と浮かぶ、大変景色の良い宿場であった。

この神奈川宿は現在の京急神奈川駅付近だが、幕末に対岸の横浜村(現在の関内)が開港されたため、商業の中心は次第に横浜村へと移っていった。

旅行日:2025年1月24日

- 日 付 : 2025年1月24日

- 宿間距離 : 品川宿~川崎宿 2里半(9.8Km)

: 川崎宿~神奈川宿 2里半(9.8Km) - 日本橋から: 累 計 7里(27.5Km)

- 万歩計 : 32,023歩

(注)宿間距離は「宿村大概帳」(江戸末期)を参考としたもので、現在の道路距離と異なる。

川崎宿を出発

川崎の繁華街を抜け、若干落ち着きを取り戻した街道を、次の宿場である神奈川宿を目指す。

芭蕉句碑

京急八丁畷駅の手前に、芭蕉句碑が立つ。

元禄7年(1694)5月、故郷伊賀に向かって旅立った芭蕉を見送りにきた門人たちと、川崎宿のはずれの茶店で別れを惜しんで詠んだ句「麦の穂を たよりにつかむ 別れかな」が彫られている。

八丁畷の無縁塚

京急八丁畷駅近辺からは、江戸時代以降多くの人骨が発掘され、これを供養するための無縁塚が駅の裏側に立つ。

市場村一里塚

日本橋から5里の市場村一里塚。 昭和初期まで塚の上には榎の大木が繁茂していたという。

路傍の祠には、青面金剛像が祀られている。

鶴見川に架かる鶴見橋を渡る。 東海道が整備された慶長6年頃には橋が架けられたそうだ。

廃墟のような国道駅と生麦事件現場

寺尾稲荷道道標

馬上安全、馬術上達に大変ご利益がある寺尾稲荷へ通じる道との分岐に立つ。 現在立つのは複製で、本物は鶴見神社境内に保存されているそうだ。

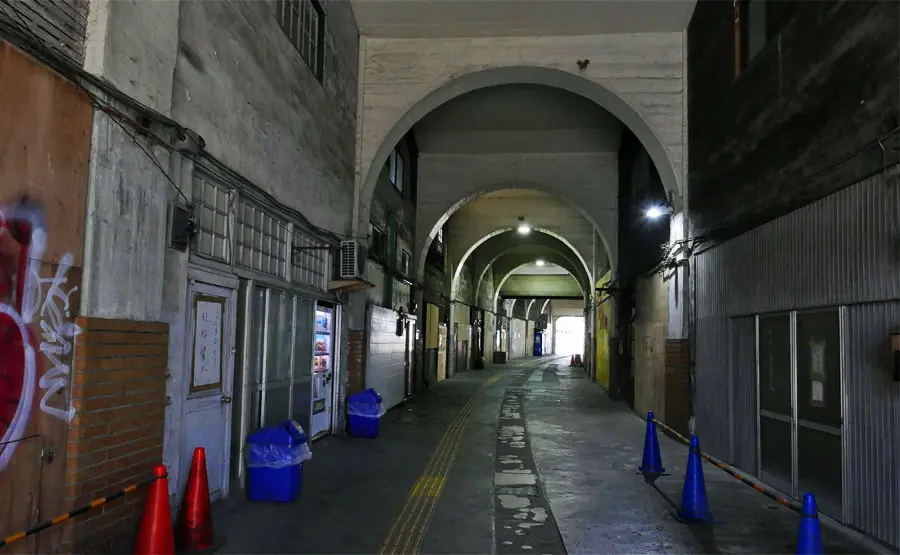

JR鶴見線 国道駅 廃墟のようだが現役である

街道沿いにぽっかりと開く暗黒世界への入口。 闇の世界に吸い込まれるような、JR鶴見線の国道駅である。

昭和5年(1930)に開業した駅で、戦前から残る高架下の風景は、レトロでノスタルジックな雰囲気を強烈に放っている。

アーチ下の商店街は大半が廃業し、商店街としての役目を終えて静かに眠っているようである。 しかし いまだ現役で活躍する駅である。

生麦魚河岸通りと道念稲荷神社

江戸時代の漁師町からの伝統を引き継ぐ通りで、約20軒の魚屋が並ぶという。 しかし時間が13時過ぎだったので、大半の店は営業を終了していた。

魚河岸通りの途中にある道念稲荷神社。

「蛇も蚊も」と書かれた案内版を読んでいたら、通りかかったおばさんが「これは”じゃもかも”と読み、毎年6月に藁で作った蛇を担いで練り歩き、海に流す祭りだ」と説明してくれた。

生麦事件現場

文久2年(1862)8月21日。 薩摩藩前藩主・島津久光の行列を、乗馬したまま遮った英国人4人を薩摩藩士が無礼討ちし、1名が死亡する事件が発生した。

いわゆる生麦事件であるが、その現場が街道沿いに案内板で示されている。

少し先の国道1号との合流点には、生麦事件碑が立つ。

この事件を契機に薩英戦争へと発展したが、斬られた英国人たちは「何故斬られたのか? 訳わからん!」と思ったことだろう。

東子安一里塚と笠禾稲荷神社

第1京浜(国道15号)沿いに東子安一里塚跡があるはずだと、キョロキョロ探しながら進むと、何とも寂しい一里塚跡を発見した。

東子安一里塚跡

日本橋から6里の東子安一里塚。 なんとも寂しい案内板であるが、そもそも国道がこんなに拡幅されてしまっては、一里塚がどこだったか分からくなってしまったのだろう。

笠禾稲荷神社

「かさのぎ」と読む。 社前を通る者の笠が自然に脱げ落ちることから「笠脱稲荷大明神」と云われ、土団子をお供えすると病気が治り、お礼に粢(きび)団子を供える信仰が伝わるそうだ。

国道の裏手に松並木と高札場が再現されている。

浦島太郎の竜宮城からのお土産品

京浜急行の子安駅付近には「浦島町」という町名がある。 この付近は浦島太郎伝説が多く残り、地名にも色濃く反映されている。 とにかく思わずのけぞってしまうような浦島伝説である。

浦島太郎 足洗いの井戸

浦島太郎が浜から上がった後に足を洗った井戸だそうだ。

案内版も何もない、単なる井戸。 ガチャガチャやれば水は出るのだろう。

慶運寺 竜宮城からのお土産が祀られる

別名「浦島寺」とも呼ばれる「慶運寺」。 とんでもない浦島伝説の品を見ることができる。

その一つが、「父 浦島大夫廟所、子 浦島太良齢塚 当山在」と刻した廟所碑である。 竜宮城から帰ると、父母も亡くなっていたので、この廟所碑を立てた後に旅に出たそうだ。 ちょっと新しそうだが・・・

さらに浦島観世音堂があり、浦島太郎が竜宮城の乙姫から貰った観音菩薩が安置されている。

観音堂の扉は閉まっていたが、覗き穴のような穴から見ると、亀の上に立つ観音様が正面に祀られている。 穴にカメラを押し当てて撮ってみた。

中山道の上松宿の先にある景勝地・寝覚の床入口にある臨川寺には、浦島太郎の釣り竿があった。 きっと玉手箱もどこかに残されているのだろう。 見てみたい・・・

しかし 浦島太郎が鯉と浮気をして子をもうけたとか、乙姫が嫉妬して毒ガスのようなものが入った玉手箱を渡した・・・ 等々 民話の裏側のような諸説入り乱れる浦島太郎の話は面白い。

神奈川宿に入る

京浜急行・神奈川駅の手前で神奈川宿に入り、JRの線路を越えて台坂をあがる。

ページ先頭の歌川広重の版画にあるように、台坂の街道脇には料理茶屋が並び、店から眼下を見下ろせば波が打ち寄せ、彼方に白帆が浮かぶ景勝の地だったそうだ。

本陣跡と神奈川大井戸

国道15堂に架る滝ノ橋を中心に、神奈川本陣と青木本陣が置かれ、橋の脇には高札場もあった。

江戸時代には東海道の名井戸に数えられた「神奈川の大井戸」が残る。 神奈川御殿に宿泊する徳川将軍のお茶の水に使われたという。

この大井戸のある宗興寺は、ヘボン式ローマ字で知られるヘボン博士が、施療所を開いていた。

街道は国道を離れ、宮前商店街に入って行く。 しか商店街という雰囲気はない。

坂本龍馬の妻「おりょう」が働いた料亭

横浜開港時、神奈川宿の寺には多くの外国領事館が置かれた。 その一つがアメリカ領事館が置かれた本覚寺。 JRや国道1号が、大きく掘られた切通しの中を通る。

台町へと上がる坂の途中に割烹料亭「田中屋」がある。 坂本龍馬亡き後、妻の「おりょう」は勝海舟の紹介で、この田中屋で仲居として働き、英語が話せたので外国人の接待に重宝したという。

さらに坂を上がると 「神奈川台関門跡・袖ヶ浦見晴所碑」が立つ。 横浜開港後、外国公館警備を目的として、勝海舟設計による砲14門による海防砲台であった。

今回の歩き旅はここで終了。 急な階段を下ってJR横浜駅に向かう。

次回はこの旧階段を上ることから始まる。 「しんどそうだな・・・」と思いながら、帰途に就いた。

コメント